La fecha conmemora la gesta heroica de los soldados de la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, quienes en inferioridad de condiciones resistieron la invasión del ejército anglo-francés que pretendía colonizar los territorios de nuestro país.

El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional y es símbolo de independencia, libertad y unidad nacional.

BUSCADOR DE TEXTOS SOBRE SOBERANÍA EDUC.AR

¿Qué pasó el 20 de noviembre de 1845?

El 20 de noviembre de 1845 se produjo la batalla de la Vuelta de Obligado sobre el río Paraná, en la zona de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Se trató de un enfrentamiento entre la Confederación Argentina y una escuadra anglo francesa que pretendía controlar la navegación de los ríos. En ese entonces Juan Manuel de Rosas era el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación y, al mismo tiempo, ejercía como gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires.

El conflicto se desencadenó en paralelo con la tensión que existía en la Banda Oriental desde 1838 entre las dos facciones políticas dominantes: los blancos, comandados por Manuel Oribe, aliado de Rosas, y los colorados, seguidores de Fructuoso Rivera, apoyados por los unitarios, el imperio de Brasil, Inglaterra y Francia.

Con el fin de recuperar el gobierno, en 1845, Oribe sitió Montevideo con el apoyo de Rosas quien, en medio del contexto de crisis, clausuró para todas las naves extranjeras la navegación de los ríos interiores de la Confederación. Con el pretexto de garantizar la «libre navegación de los ríos» y el «libre comercio», la flota anglo francesa respondió bloqueando el puerto de Buenos Aires e incursionó en el río Paraná, un desafío a la soberanía de la Confederación y al poder de Rosas. Para frenar esta intromisión extranjera, Rosas organizó la resistencia que tuvo como episodio destacado la batalla de la Vuelta de Obligado.

El general Lucio Mansilla estuvo al frente de esta resistencia: ordenó desplegar alrededor de 160 cañones en la margen derecha del río, hizo tender tres gruesas cadenas de costa a costa (apoyadas en más de veinte lanchones, muchos de ellos cargados de explosivos) y dispuso, en ambos lados de la costa, a cuantiosas milicias integradas principalmente por gauchos. Mujeres como Petrona Simonino fueron partícipes de una resistencia que, tras casi ocho horas de combate, ocasionó un número considerable de muertos y heridos en las filas de la Confederación. El combate culminó con el triunfo militar de la flota anglo francesa, un logro que, sin embargo, no pudo ser capitalizado políticamente: en distintos puertos del río Paraná la flota anglo francesa fue resistida y sus productos no fueron aceptados para el intercambio comercial.

Tal fue la hostilidad con que fue recibido el bloqueo anglo francés que el poder de Rosas resultó fortalecido luego del combate de Obligado a tal punto que, años más tarde, el Reino Unido y Francia tuvieron que poner fin al bloqueo del puerto de Buenos Aires y reconocer la soberanía de la Confederación Argentina en los tratados Arana-Southern (1849) y Arana-Lepredour (1850). En virtud de estos tratados, tanto el Reino Unido como Francia debieron aceptar el derecho de la Confederación de solucionar sus diferendos con el gobierno oriental sin intervenciones extranjeras, devolver la flota capturada y retirarse de la isla Martín García.

Este triunfo político de la Confederación rápidamente adquirió una importante significación histórica: un país sudamericano que había declarado su independencia no muchos años antes lograba, sin embargo, sostener su voluntad política ante los países europeos más poderosos de su tiempo, naciones que contaban, a su vez, con una larga historia colonialista. Por esta razón, la resistencia popular desplegada en la batalla de la Vuelta de Obligado adquirió una enorme repercusión y fue ampliamente elogiada en el continente americano. El mismo general José de San Martín, que vivía en Francia en esos años, al conocer las noticias sobre la defensa de la soberanía argentina, escribió:

«Sobre todo, tiene para mí el general Rosas que ha sabido defender con toda energía y en toda ocasión el pabellón nacional. Por esto, después del combate de Obligado, tentado estuve de mandarle la espada con que contribuí a defender la independencia americana, por aquel acto de entereza, en el cual, con cuatro cañones, hizo conocer a la escuadra anglo francesa, que pocos o muchos, sin contar los elementos, los argentinos saben siempre defender su independencia».

Impactado, entonces, por la aguerrida defensa popular de la soberanía en el combate de Obligado, San Martín decidió legar su sable corvo a Rosas, que lo recibió después de la muerte del libertador en Boulogne Sur Mer.

Es por este acontecimiento que cada 20 de noviembre se celebra esa tenaz resistencia popular, como así también el derecho de nuestro país a tomar decisiones de forma autónoma. Esta conmemoración fue propuesta por el historiador José María Rosa y aprobada en 1974 por el Congreso de la Nación por la Ley N.° 20.770. Esta declaración fue acompañada por el proyecto de repatriación de los restos de Rosas que tuvo lugar muchos años más tarde, en 1989, bajo la presidencia de Carlos Menem.

En noviembre de 2010 (año del Bicentenario de la Revolución de Mayo), la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner promovió esta efeméride a feriado nacional mediante el Decreto 1584 e inauguró el Monumento a la Batalla de la Vuelta de Obligado que se encuentra emplazado en la Reserva Natural Vuelta de Obligado, administrado por el municipio de San Pedro.

¿Quién fue Petrona Simonino?

En la batalla de la Vuelta de Obligado participaron numerosas mujeres que, como enfermeras, auxiliares de los artilleros o acompañantes de los combatientes, pusieron en riesgo su vida ante las potencias agresoras. Entre las patriotas se destacó un grupo de damas de San Nicolás y San Pedro que abastecieron con proyectiles a los combatientes y que auxiliaron a los heridos. Josefa Ruiz Moreno, Rudecinda Porcel, María Ruiz Moreno, Carolina Suárez, Francisca Nabarro y Faustina Pereira respondían a Petrona Simonino, según el parte de guerra, heroicas mujeres que el relato histórico no supo reconocer con justicia.

Hija de padre francés y madre criolla, Petrona Simounin (llamada Simonino por los nicoleños) nació en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, en 1811. En 1832 se casó con Juan Silva, un hacendado de la zona con quien tuvo ocho hijos. Ambos participaron en la batalla de la Vuelta de Obligado: él, como capitán de la milicia norte y ella, auxiliando a los combatientes.

Al inicio de las acciones, el 20 de noviembre de 1845, la valiente nicoleña auxilió a los infantes, artilleros y milicianos en el campo de batalla. Sus tareas consistieron en ofrecerles, en medio de la polvareda y del fuego enemigo, agua fresca, primeros auxilios y la colocación de vendajes. Junto a otras mujeres que también contribuyeron en la contienda, hacían las veces de enfermeras y trasladaban los heridos fuera del alcance de las balas y el cañoneo anglo francés que provenía desde el río Paraná.

La tarea de Petrona Simonino adquirió gran relevancia dado que 100 cañones de grueso calibre disparaban sin cesar contra las fuerzas federales. En el parte de guerra, confeccionado por el general Mansilla, se la cita de forma especial con la siguiente mención: «Tuvieron que dejar aquel lugar, bajo un fuego abrasador, para alejar las carretas del Parque, con crecido número de heridos y familias, en las cuales se distinguió por su valor varonil la esposa del capitán Silva, doña Petrona Simonino».

Como ya se dijo, no fue la única mujer con protagonismo en esta batalla, tal como dejó consignado Francisco Crespo, el ayudante de Lucio Mansilla, en el parte que envió a Rosas: «También han muerto con heroicidad varias virtuosas mujeres, que se mantuvieron en este sangriento combate al lado de sus esposos, hijos o deudos, socorriendo a sus heridos y ayudando a los combatientes en la defensa del honor argentino».

La intervención de Petrona Simonino en el combate de Obligado no debería pensarse entonces como un caso aislado. En Historia de mujeres en la sociedad argentina, la historiadora Dora Barrancos enumera a las mujeres que se sumaron con convicciones propias a las luchas políticas y militares en este contexto histórico tan complejo. En la propia órbita familiar del rosismo sobresalen los ejemplos de mujeres con poder propio, como Agustina López Osornio de Rosas (madre de Rosas); Encarnación Ezcurra (esposa de Rosas), quien tuvo una participación crucial en la «Revolución de los restauradoresÐ ya que dirimió a favor de Rosas el poder dentro de las filas federales, además de ser una de las referencias más importantes de la Sociedad Popular Restauradora, la asociación que reclutaba adherentes del rosismo y hostigaba a los adversarios políticos. También es el caso de María Josefa Ezcurra (hermana de Encarnación), cuya trayectoria rompió con varios de los moldes esperados para una mujer en su época; y Agustina Rosas (hermana del «Restaurador»), quien era amante de las letras y exhibía un marcado interés por la educación de las mujeres. Más allá de la órbita familiar rosista, Pascuala Beláustegui de Arana fue una federal experta en política y, en las filas unitarias, se destacó, entre otras mujeres, Eulalia Ares Bildazo, con gran protagonismo en la política catamarqueña del período.

Queda mucho por investigar respecto de la politización de las mujeres pertenecientes a las clases populares del período, pero hay indicios claros de que una fracción importante se movilizó a favor del rosismo, según puede leerse en las a menudo estigmatizantes y negativas representaciones que aparecen en la literatura clásica de la época, como en Amalia de José Mármol y «El matadero» de Esteban Echeverría. La participación en política de las mujeres durante el rosismo debe, sin embargo, interpretarse teniendo en cuenta el tipo de jefatura política que ejerció Rosas en este período, cuyas aristas patriarcales se exhibieron trágicamente cuando ordenó el fusilamiento de Camila O'Gorman.

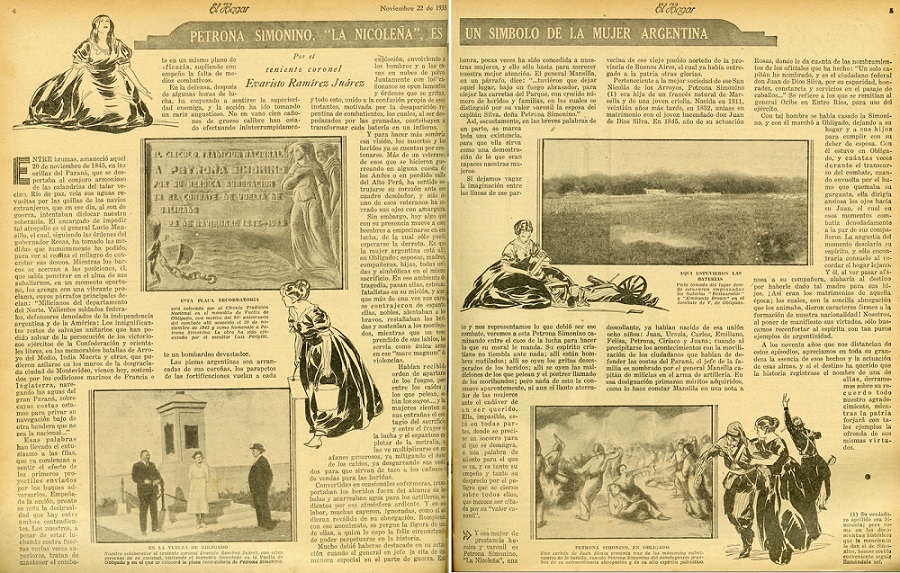

Petrona Simonino murió olvidada en 1887: tenía 76 años. Uno de los primeros registros que evoca su historia se publicó en la revista El Hogar en noviembre de 1935. La nota, firmada por el teniente coronel Evaristo Ramirez Juárez, tiene la enorme virtud de rescatar del olvido la historia de Petrona, recuperando el parte militar que nombra a las mujeres combatientes, aunque lo hace con algunos estereotipos vinculados al modo en que en esa época se concebía el lugar de la mujer.

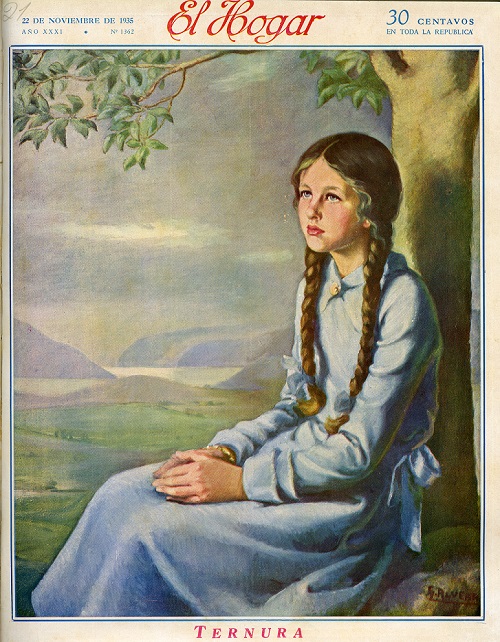

Portada de la revista El Hogar del 22 de noviembre de 1935

Hemeroteca - Biblioteca Nacional Mariano Moreno

La revista El Hogar, fundada en el año 1904 (en ese momento, con el nombre El consejero del hogar), fue una publicación editada en Buenos Aires, pero leída también en el interior del país e incluso en otros países. Estaba dirigida a un público amplio, aunque encontró una alta recepción entre mujeres de clase media. Si bien su temática era diversa ―desde notas sobre costumbres hasta sucesos de la historia argentina―, la revista sirvió de canal de expresión de grandes escritores argentinos, entre ellos, Jorge Luis Borges que colaboró en la revista entre 1935 y 1958 y dirigió la sección «Libros y autores extranjeros» entre 1936 y 1939.

Primera semblanza pública de Petrona Simonino. Hemeroteca - Biblioteca Nacional Mariano Moreno

Ver imagen n.º 1 tamaño completo. Ver imagen n.º 2 tamaño completo

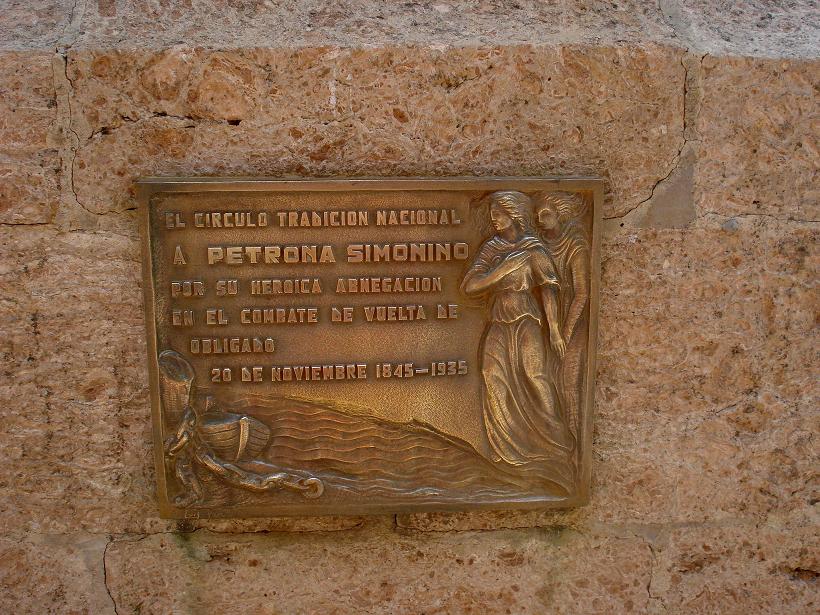

Una placa recordatoria colocada en 1935 por el Círculo Tradicional Nacional en el recodo bonaerense del Paraná próximo a San Pedro, escenario de la batalla, la recuerda «por su heroica abnegación en el combate de Vuelta de Obligado». Sin embargo, su inclusión en la narrativa histórica es bastante reciente y se produjo a través de homenajes, artículos y algunas publicaciones, como es el caso de Petrona, Mujeres en el Combate de Obligado, ficción histórica del investigador oriundo de San Pedro Eduardo Héctor Campos, publicado en 2020.

Placa recordatoria en San Pedro

La historia de Petrona Simonino, de este modo, se inscribe en la saga de mujeres que, como Bartolina Sisa, María Remedios del Valle, Juana Azurduy y las veteranas de Malvinas, entre otras, contribuyeron a liberar y defender la Patria.

Simonino y Ezcurra. Mujeres en el campo de batalla y defensa política de la soberanía

En esta entrevista, la historiadora María Elena Barral, docente de la Universidad Nacional de Luján e investigadora del CONICET en el Instituto Ravignani, analiza la dimensión histórica de la batalla de la Vuelta de Obligado como una destacada referencia continental del período en torno a la defensa de la soberanía de las naciones recientemente independizadas. La memoria de Petrona Simonino cuenta con pocas fuentes oficiales en su reconocimiento, pero aparece participando activamente en la atención de heridos y asistencia a soldados en el campo de batalla.

La lectura de correspondencia epistolar entre Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra, pone de relieve aquí la figura de esta mujer en torno a su rol de negociadora política, determinante organizadora del partido federal, quien es capaz de calibrar y dirimir las internas de su propio espacio político. A la vez, su vínculo de entendimiento con las mujeres de grupos afrodescendientes, le hace valer el mote despectivo de «La mulata Toribia» por parte de la oposición que ve una amenaza en su alianza con los sectores populares. Muchas de estas mujeres que trabajaban al interior de las casas podían cumplir funciones de espionaje y tráfico de información valiosa.

Nivel Secundario

La resistencia popular desplegada en la batalla de Obligado fue ampliamente reconocida en América como un acto de valentía, audacia y reafirmación de la soberanía: un pueblo que había declarado su Independencia no muchos años antes, rechazaba el intento de Francia y el Reino Unido de tener injerencia en su política interna. La batalla de Obligado condensa el momento más épico del rosismo, un período lleno de controversias que aún hoy sigue generando debates.

En esta propuesta, la dimensión épica de la resistencia popular, pero también las controversias planteadas alrededor del rosismo, son abordadas desde un prisma que busca mirar esta historia teniendo en cuenta cómo las mujeres intervinieron en ese contexto, pero también considerando el modo en que, con sus intervenciones en el campo de la cultura, resignificaron un período que sigue alentando debates. Se trata entonces de pensar el ejercicio de la soberanía popular desde una perspectiva histórica y promover la reflexión sobre el género de la Patria.

-

Visto desde nuestros días, podemos pensar el Día de la Soberanía Nacional como una fecha que muestra cómo un pueblo se organiza para luchar por una causa que considera justa ―en el caso de la Vuelta de Obligado, por el derecho a decidir la política interna sin injerencia extranjera―. Se sugiere que las y los estudiantes, acompañados por sus docentes, reconstruyan la historia de sus barrios, ciudades o provincias intentando elegir un episodio en el que también se haya manifestado la voluntad de ejercer la soberanía popular y, que, en estos términos, pueda ponerse en diálogo con la batalla de 1845. ¿Cuál fue, y por qué razones, «la Vuelta de Obligado» de tu barrio, de tu ciudad, de tu provincia?

-

En este afiche se nombran distintas mujeres que tuvieron una participación política importante en el período. Se sugiere que las y los estudiantes investiguen esas historias: ¿cómo se incorporaron estas mujeres a la política en este contexto?, ¿qué papel cumplieron en los conflictos políticos del período?, ¿cuáles fueron las mujeres ligadas en cambio al unitarismo? Hay otras muchas mujeres, a su vez, cuyos nombres resulta más difícil identificar: las que pertenecían a las clases populares. Se sugiere indagar, entonces, ¿por qué los gobiernos de Rosas, según admiten sus propios adversarios políticos, contó con apoyo popular, y entre esos apoyos, con el de las mujeres de estas clases?

-

Mariquita Sánchez conocía a Rosas desde su infancia y mantuvo trato y correspondencia con él hasta fines de la década del treinta del siglo XIX, cuando toma distancia del rosismo y se exilia en Montevideo. En la biografía sobre Mariquita Sánchez que escriben Félix Luna y Gisela Aguirre, se cuenta la siguiente anécdota:

«De su extraordinaria temeridad en tiempos de terror, se cuenta una anécdota que la pinta de cuerpo entero. Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, cabeza del partido Federal, había exigido el uso de la insignia punzó para demostrar la fidelidad a la causa. Esto, en momentos de persecución a muerte al bando opositor. Rosas dio una de sus célebres fiestas en su residencia de San Benito de Palermo, las mujeres asistieron, vestidas de rojo, salvo Mariquita que se presentó con un traje celeste, color que identificaba el grupo unitario. Rosas al verla llegar con vestida, se acercó y la reconvino:

―Mariquita, ¿cómo te me venís de celeste?

―Para hacer juego con tus ojos, Juan Manuel ―respondió ella».

A partir de esta anécdota, se sugiere que las y los estudiantes debatan sobre las ideas de soberanía que encarnaban Petrona Simonino y Mariquita Sánchez, y cómo sobre la base de este contrapunto se pueden pensar las tensiones políticas del período. ¿Qué entendían federales y unitarios por «soberanía»?

-

El período de Rosas concitó desde el siglo XIX una gran atención en los ensayos históricos y en la literatura nacional. Ha sido objeto de numerosas controversias y juicios contradictorios. Se propone que las y los estudiantes analicen dos obras clásicas: la película Camila, dirigida por María Luisa Bemberg (1984) y la obra de teatro La malasangre de Gisela Gambaro (1981) tratando de indagar cómo a través de la violencia política en la historia argentina, también se pone de manifiesto la violencia contra las mujeres. Teniendo en cuenta que estas obras fueron producidas a finales de la última dictadura militar y los primeros años de la transición a la democracia, se sugiere reflexionar en torno al modo en que ambas obras pueden pensarse como un anticipo del discurso de los derechos humanos y el de los movimientos feministas centrados en la denuncia de la violencia patriarcal.

FUENTE; Educ.ar VER https://www.educ.ar/recursos/155100/20-de-noviembre-defender-la-soberania-de-la-patria

COMBATE DE LA VUELTA DE OBLIGADO- INFOGRAFÍA

1-Soberanía

El anhelo de una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana es un norte posible. ¿Qué es para nosotros la soberanía hoy?

Este episodio pertenece a la serie "Qué supimos conseguir. Una mirada sobre el Bicentenario"

Grandes voces de la Argentina piensan el Bicentenario. Los derechos humanos, la salud, la democracia, la inmigración, los medios y otros temas son analizados por diversas personalidades de la cultura, la educación, las letras, la política y la ciencia. Una coproducción de Canal Encuentro junto con la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).

2-Cuestiones acerca de la soberanía

Uno de los aspectos más interesantes para trabajar de

los procesos originados en la Revolución de Mayo es el que está

relacionado con los conceptos de pueblos y de soberanía y con las

diferentes posiciones acerca de las futuras formas de organización del

gobierno. La desestructuración que trajo la crisis de la monarquía

española y la Revolución de Mayo activaron procesos que serían centrales

en las décadas siguientes, que van incluso mucho más allá del período

que estamos trabajando.

¿Cómo trabajar este tema en el aula? Una

posibilidad es realizar un recorrido por algunos documentos de la época y

revisar cómo se planteaban entonces estas cuestiones.

Fragmento del Reglamento de la División de Poderes, 1811.

[…] INTRODUCCIÓN

Después que por la ausencia y prisión de Fernando VII, quedó el estado en una orfandad [sic: a] política, reasumieron los pueblos el poder soberano. Aunque es cierto que la nación había transmitido en los reyes ese poder, pero siempre fue con la calidad de reversible, no sólo en el caso de una deficiencia total, sino también en el de una momentánea y parcial. (…)

Claro está por estos principios de eterna verdad, que para que una autoridad sea legítima entre las ciudades de nuestra confederación política debe nacer del seno de ellas mismas, y ser una obra de sus propias manos. Así lo comprendieron estas propias ciudades, cuando revalidando por un acto de ratihabición tácita el gobierno establecido en esta capital, mandaron sus diputados para que tomasen aquella porción de autoridad que les correspondía como miembros de la asociación.

“[Reglamento de la división de poderes sancionado por la Junta conservadora, precedido de documentos oficiales que lo explican] [30 de septiembre a 29 de octubre de 1811]”, en Emilio Ravignani [comp.], Asambleas Constituyentes Argentinas, T. VI, 2a. parte, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Históricas, Facultad de Filosofía y Letras, 1939.

Este documento plantea dos cuestiones acerca del poder y de la soberanía para investigar:

- ¿De dónde proviene el poder del rey? ¿qué sucede cuando éste ya no ocupaba su lugar?

- Según este documento, la nueva autoridad que se erija en adelante, ¿debe ser fruto de la decisión y compromiso de quiénes?

A este documento puede contraponerse uno anterior. Se trata de un fragmento de Los Criterios Constitucionales de Mariano Moreno de 1810.

La disolución de la Junta Central (que si no fue legítima en su origen, revistió al fin el carácter de soberanía por el posterior consentimiento, que prestó la América aunque sin libertad ni examen) restituyó a los pueblos la plenitud de los poderes, que nadie sino ellos mismos podían ejercer, desde que el cautiverio del Rey dejó acéfalo el reino, y sueltos los vínculos que lo constituían centro y cabeza del cuerpo social.

[…] que la verdadera soberanía de un pueblo nunca ha consistido sino en la voluntad general del mismo; que siendo la soberanía indivisible, e inalienable nunca ha podido ser propiedad de un hombre solo; y que mientras los gobernados no revistan el carácter de un grupo de esclavos, o de una majada de carneros, los gobernantes no pueden revestir otro que el de ejecutores y ministros de las leyes, que la voluntad general ha establecido.”

Mariano Moreno, [“Sobre el Congreso convocado, y Constitución del Estado”], Gazeta de Buenos- Ayres, 1, 6, 13 y 15 de noviembre, y 6 de diciembre de 1810.

Algunas claves sugeridas para trabajar este texto junto con el anterior son las siguientes:

- Según Moreno, ¿cuál es el origen del poder? ¿Acuerda con el documento anterior en esta idea?

- Mientras el Reglamento de la División de Poderes trata sobre las ciudades asumiendo su soberanía, Mariano Moreno plantea que la soberanía es indivisible y es de un pueblo. ¿Podrían explicar qué postura plantea cada uno?

- Si ambas fuentes plantean disímiles maneras de concebir la soberanía ¿qué consecuencias pueden traer estas diferencias a la hora de resolver nuevas formas de organización política?

Soberanía. Idas y vueltas de Obligado

Desarrollo integral de educ.ar sobre el Día de la Soberanía Nacional. Integra y contextualiza actividades, fuentes y videos vinculados al combate de la Vuelta de Obligado y los significados de «soberanía».

Comentarios

Publicar un comentario